業務自動化

Business automation

業務自動化の課題を解決するウェビナー

RPA、AI-OCR、iPaaSなどを活用した業務自動化に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。業界別の活用事例や業務効率化の方法、データ処理の改善についても学べる内容が揃っています。また、業務自動化の市場規模や最新の動向についても紹介しています。

業務自動化・効率化

ウェビナーアーカイブ

(動画・資料)

SharePoint・Teams移行ツールはどのような基準で選べばよいか ~移行ツール比較と...

3.8 株式会社テンダ

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

SharePoint・Teams移行時の課題

SharePointやTeamsのデータ移行を行う場合、単にデータを移行すればよいというものではなく、その実行には様々な注意点が発生します。 例えば、データ移行を手作業で行おうとすれば、すべてのファイルをコピー&ペーストしながらの対応となり、現実的ではありません。 その他、SharePointのインポート機能を利用する場合でも、移行時や移行後のデータに整合性が取れず、移行前後のクレンジングが必要となるケースも存在します。 また、移行対象となるデータは業務で日常的に利用されている可能性が高く、移行実施のタイミングによっては、業務への支障が発生したり、データの紛失等の事故が発生する恐れがあります。

移行ツールの比較

こういった課題の解決のために、移行ツールを利用する方が多く見られます。 しかし、移行ツールを利用した場合であっても、データ量が膨大な場合、そのコストや業務負荷も増大してしまうツールや、ツールごとに機能面でも多数の特性があるため、どれを選択すべきかで悩んでいる方も散見されます。 本ウェビナーでは、機能などを踏まえた移行ツールの比較情報を解説いたします。

移行後の運用管理におけるツールの有効活用

ウェビナー後半では、移行ツールの中でも特におすすめの移行ツール「ShareGate」をご紹介いたします。 移行ツールとしての使いやすさや省コストのメリットはもちろん、 移行を完了した後もメール移行やプロビジョニングといった運用管理に活用ができる点に強みがあります。 また、データ移行環境構築支援やデータ移行・手順のトレーニング、不具合時にのヘルプなど、データ移行を正確かつスムーズに完遂するための手厚いサポートをご提供できるため、導入しても使いこなせないといった課題も解消可能です。 SharePointやTeamsのデータ移行を検討されている方、すでにデータ移行を行ったがよりShareGateを使いこなしたいとお考えの方へ特におすすめの内容です。

プログラム

9:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 SharePoint・Teams移行ツールはどのような基準で選べばよいか ~移行ツール比較と、移行後の運用管理における活用事例の解説~

10:45~11:00 質疑応答

主催・協力

株式会社テンダ(プライバシー・ポリシー)

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

DX専任担当がいなくても安心!AI活用で実現する「受取請求書」処理効率化プロジェクトの進め方

株式会社LayerX

本セミナーはWebセミナーです

参加方法(URL)は主催企業より直接メールにてご連絡いたします。

こんな方におすすめ

●経理業務でのAI活用について興味があるが、何から始めればいいかわからない方 ●月末月初の業務量の多さや、月次決算の短縮に課題を感じている経理担当者・経営者の方 ●DX専任担当がおらずシステム検討・導入・活用に不安を感じている方

セミナー概要

このセミナーでは、請求書処理業務の「手入力ゼロ」を目指す、AI活用による請求書処理の効率化プロジェクトの進め方を徹底解説します。 特に経理の「受領請求書」領域に焦点を当て、AIを活用した業務効率化の具体的な変化や、システム導入時のプロジェクトの進め方についてわかりやすくお伝えします。

第1部では、AI活用で経理業務におこる変化をはじめ、AIを使った効率化の考え方やシステム比較検討のポイントをお伝えします。実際に請求書処理業務の工数を「90%削減」した成功事例もご紹介します。

第2部では、実際にシステム導入を検討する際のプロジェクトの進め方について取り上げます。TOMAコンサルタンツの経験をもとに、請求書処理効率化プロジェクトの成功のポイントをお伝えし、貴社の業務に合わせたAI活用や支援内容について詳しく説明いたします。 専任のDX担当者がいなくても安心して取り組める方法を知ることで、経理業務の効率化と手入力ゼロの実現に向けた具体的なステップを掴んでいただけます。

登壇者

TOMAコンサルタンツグループ株式会社

取締役 中小企業診断士

持木 健太

DX推進の総責任者として、テレワーク環境構築・ペーパーレス化・電子帳簿保存法対応・ビジネスモデルの再構築などで活躍中。

企業の労働生産性向上や付加価値向上を目指して、中小企業から上場企業まで幅広く対応している。

TOMAコンサルタンツグループ株式会社

取締役 中小企業診断士

持木 健太

DX推進の総責任者として、テレワーク環境構築・ペーパーレス化・電子帳簿保存法対応・ビジネスモデルの再構築などで活躍中。

企業の労働生産性向上や付加価値向上を目指して、中小企業から上場企業まで幅広く対応している。

株式会社LayerX

バクラク事業部 パートナーセールス

中村 勇太

新卒で総合人材サービス会社に入社し、関西圏をメインに人材紹介や中途採用の求人広告の新規営業を経験。

その後、経費精算をメインプロダクトとするSaaS企業に転職。近畿2府4県の中小企業向けの新規営業やマネジメントを経験。

2023年に株式会社LayerXのフィールドセールスとして入社し、全国のお客様を担当する。現在はパートナーアライアンスチーム専任として、特に士業や業務コンサル会社様とのパートナー協業活動に従事。

株式会社LayerX

バクラク事業部 パートナーセールス

中村 勇太

新卒で総合人材サービス会社に入社し、関西圏をメインに人材紹介や中途採用の求人広告の新規営業を経験。

その後、経費精算をメインプロダクトとするSaaS企業に転職。近畿2府4県の中小企業向けの新規営業やマネジメントを経験。

2023年に株式会社LayerXのフィールドセールスとして入社し、全国のお客様を担当する。現在はパートナーアライアンスチーム専任として、特に士業や業務コンサル会社様とのパートナー協業活動に従事。

開催概要

●開催日:2024/11/27(水) 11:00-12:00 ●視聴方法:オンライン配信(Zoom) ●参加費:無料 ※お申し込みフォームに入力後、視聴情報が記載されたメールが届かない方はお手数ですが、(bakuraku-marketing@layerx.co.jp)までご連絡ください。

主催・共催

株式会社LayerX(プライバシー・ポリシー)

TOMAコンサルタンツグループ株式会社(プライバシー・ポリシー)

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

協力

スマートキャンプ株式会社(プライバシー・ポリシー)

【工数90%削減の衝撃】 もう失敗しない!AI時代の請求書処理 効率化プロジェクト

株式会社LayerX

本セミナーはWebセミナーです

参加方法(URL)は主催企業より直接メールにてご連絡いたします。 なお、「layerx.co.jp」「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

こんな方におすすめ

- 月末月初の業務量の多さや、月次決算の短縮に課題を感じている経理担当者・経営者の方

- 経理業務でのAI活用について興味があるが、何から始めればいいかわからない方

- 経理業務効率化を進めたいが、具体的な進め方がまだイメージできてない方

セミナー概要

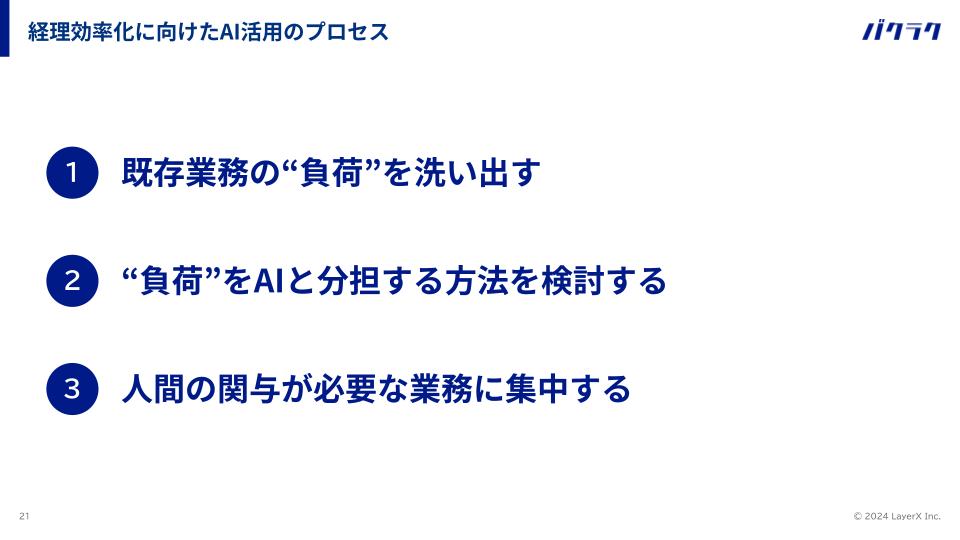

昨今話題になっている業務でのAI活用。「ChatGPTに領収書を読み取ってもらうと仕訳もできるようになる」という話がXで話題になっていました。 しかし、こういった活用事例を自社の業務に落とし込むには、具体的な業務フローとのギャップが大きく、尻込みしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本セミナーでは経理業務に深く関わる「支出管理」領域にフォーカスを当て、AI活用で経理業務におこる変化をはじめ、AIを使った効率化の考え方やシステム比較検討のポイントをお伝えします。実際に請求書処理業務の工数を「90%削減」した成功事例もご紹介します。

月末月初の締め作業の中で持っているぼんやりとした業務改善イメージを具体に変えたい方に、ぜひおすすめです。

システムを使った効率化3つのポイント

※セミナーでご紹介する効率化3つのポイント、以下の◯◯には何があてはまるでしょうか? 答えはセミナー内でご紹介いたします!

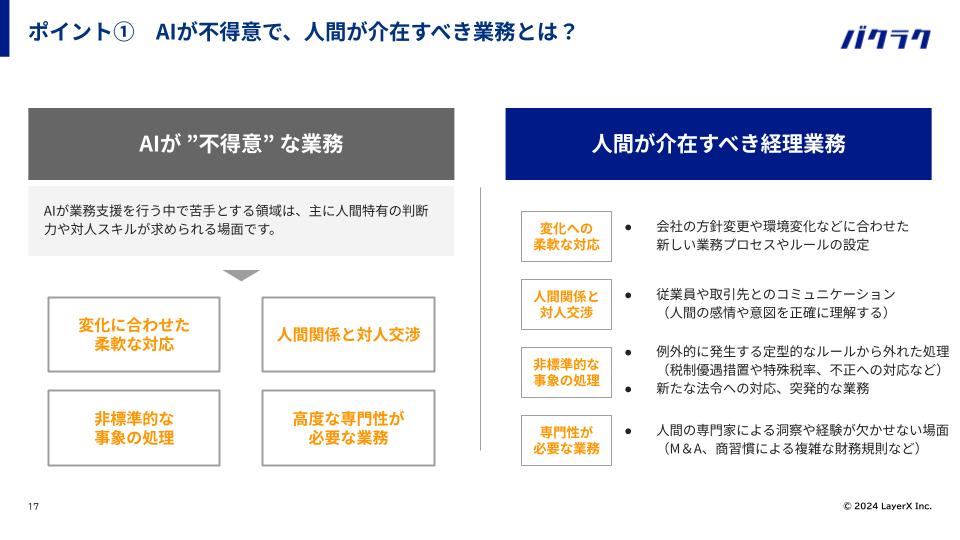

【システムを使った効率化3つのポイント】 ① AI活用で人間の経理担当に残される業務は「◯◯」である ② 従業員も巻き込む支払い業務、「◯◯」と「◯◯」を減らすのがポイント ③ 「◯◯」の業務とつながるAI活用が大事

参加者特典

また、以下の特典もご用意しております。ぜひふるってご参加くださいませ。

【参加者特典】 ・経理業務で使える!ChatGPTプロンプト集 ・請求書受取システム検討時のチェックリスト ・請求書受取サービス 比較資料

登壇者

株式会社LayerX

バクラク事業部 マーケティング

池田 小百合

新卒でリース会社の法人営業。その後勤怠システムや他SaaSの営業・導入活用支援を経て2022年11月に株式会社LayerXに入社。「バクラク」シリーズの導入支援、クロスセル販売促進に取り組んだのち、2023年5月よりマーケティング担当として従事。

株式会社LayerX

バクラク事業部 マーケティング

池田 小百合

新卒でリース会社の法人営業。その後勤怠システムや他SaaSの営業・導入活用支援を経て2022年11月に株式会社LayerXに入社。「バクラク」シリーズの導入支援、クロスセル販売促進に取り組んだのち、2023年5月よりマーケティング担当として従事。

開催概要

開催日:2024/11/19(火) 11:00-11:50 視聴方法:オンライン配信(Zoom) 参加費:無料

※お申し込みフォームに入力後、視聴情報が記載されたメールが届かない方はお手数ですが、(bakuraku-marketing@layerx.co.jp)までご連絡ください。

主催・協力

株式会社LayerX(プライバシー・ポリシー)

スマートキャンプ株式会社(プライバシー・ポリシー)

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

【再放送】現場の成長を阻む、ノウハウ属人化、多言語問題をどう解消するか 〜時間短縮、現場で学...

3.4 株式会社テンダ

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

本セミナーは 2024年 9月 24日(火)に開催されたセミナーの再放送です。

多くのご要望をいただきましたので、再放送の開催が決まりました!

製造業、建設、小売など現場の属人化が、成長のボトルネック

現場における業務の習熟度のバラつきの解消が、さまざまな業種で課題となっています。属人化を解消するためのマニュアル作成や教育に、リソースを充てることができないというのも多くの企業の現状です。 生産管理、保安、接客など、さまざまな現場業務で幅広い人材の育成とスキル習得支援を効率的に実施することがビジネス成長の鍵であり、属人化の解消が必須です。

労働人口の減少とともに、多言語対応も必須

国内の労働人口は年々減少しており、現場の生産性を維持するには、多言語対応による幅広い人材の育成も課題となっています。 コミュニケーションのギャップを埋めて、オぺレーションや技術を習得してもらうための、くりかえし学べる教育ツールが必要です。

現場で学べるテロップ付きの動画マニュアルが、スキル習得を支援

せっかくマニュアルを作成して、トレーニングを実施しても、スキル習得がなかなか進まずに、属人化の解消ができず、マニュアルによる解決をあきらめかけている企業も少なくありません。 作成時間不要で、ノウハウを持つベテランの手順や技術を、わかりやすく伝える動画マニュアル機能のあるツールが注目されています。

生成AI機能搭載、スモールスタート可能なマニュアルツールを事例とともに紹介

今回のセミナーでは、スマートフォンでもマニュアルが作成でき、生成AIでより分かりやすいマニュアルを手軽に作成できるDojoウェブマニュアルの現場での導入事例を紹介します。 スモールスタート可能で、自社の規模に合ったプランを選べる幅広いラインアップとなっているので、これまで予算が壁になって導入検討できなかったという方々も含めて、属人化解消、多言語対応などの課題をお持ちの方々ぜひご参加ください。

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング(マジセミ)

14:05~14:45

現場の成長を阻む、ノウハウ属人化、多言語問題をどう解消するか

〜時間短縮、現場で学べるマニュアルによる属人化解消の事例を紹介〜

14:45~15:00 質疑応答

※当日いただいたご質問は後日開催企業より直接回答させていただきます

主催

株式会社テンダ(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

製造業におけるRPA導入、成功までのロードマップ ~CAD連携や受発注など具体的な活用業務と...

3.5 株式会社デリバリーコンサルティング

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

製造業へ人手不足・高齢化が与える影響の大きさ

社会的にも大きな課題となっている、人手不足や高齢化ですが、特に製造業においてはその課題が大きく影響を及ぼしています。 製造業特有の課題として、若年就業者の確保が難しいことや、他の業種でも人材不足が進み人件費が増加していることが挙げられます。 こうした状況とともに、従業員の高齢化による退職の増加から、製造の現場では人手不足が加速し、生産性の低下や事業の停滞といった悪影響が発生しています。

省人化できる業務とその実現手法

製造業において、省人化できる業務とそうではない業務が存在します。 省人化できる可能性が高い業務の例として、下記のような業務が挙げられます。 ・BOMからCADシステムへの部品情報の連携 ・受発注システムからのデータ取得、登録 ・国内外の最新情報の収集、社内への共有 これらの業務は時間がかかるだけでなく、細かい作業や繰り返しの作業となることもあり、ミスが発生する確率も高い業務と言えます。 こうした業務を省人化するために有効なのが、RPA導入での業務自動化です。

RPAを導入し、省人化成功までのロードマップ

本ウェビナーでは、RPAを導入し省人化を成功せるためのロードマップを解説いたします。 導入効果を確実に生み出すための導入コンサルティングや、初めての方でもRPAの作成を進められる作成支援、導入後の疑問や技術的課題に応えるオンラインでのサポートおよびトレーニングなどの手厚いサポートを通し、省人化成功までの道筋を詳しくお伝えいたします。 ウェビナーの中では、具体的な業務での成功事例やRPAツールのipaSロボもご紹介いたします。 限られた人員での生産性向上や、採用難への対策を実現したいとお考えの方に特におすすめの内容です。

プログラム

11:45~12:00 受付

12:00~12:05 オープニング(マジセミ)

12:05~12:45 製造業におけるRPA導入、成功までのロードマップ ~CAD連携や受発注など具体的な活用業務と、ipaSロボの紹介~

12:45~13:00 質疑応答

主催

株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

リサーチ業務を効率化する新規事業開発の未来 ~生成AIを活用した情報収集の半自動化で付加価値...

3.7 株式会社フィンチジャパン InFolio事業部

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

世の中の変化のスピードに乗り遅れないために重要な新規事業開発

未知に飛び込み行動しなければいけない、VUCA時代が到来しています。刻々と変化する社会環境では、どれが有利になりどれが不利になるかは事前に分かりません。未知に踏み込むことに対するハードルを劇的に下げるために、いかに素早く新規事業開発を行い成長分野に移行するかが、企業が生き残る上で重要となっています。

定期的なリサーチにかかる多大な労力と時間

新規事業開発においては、競合他社の動きや顧客ニーズ・市場動向の変化を捉えるためにリサーチが不可欠です。しかし、多忙な業務の中で、膨大な情報を収集するのは非常に時間と労力がかかります。特に、変化の兆しを見逃さないために、継続して定期的にリサーチを行うことは大きな負担となります。

対象サイトの情報を定期的に自動収集

近年、生成AIの発達により業務効率化が進んでいます。特に情報収集分野での進歩は顕著で、新たなツールも多く登場しています。本セミナーでは、その中の一つであるInFolioをご紹介します。InFolioは情報収集に特化した生成AIツールです。調査・取得した内容を出典つきで要約してくれるだけでなく、パワーポイントでの出力やチームメンバーとの共有といった法人向けにカスタマイズされた機能を装備。さらに、定量的な調査を行う場合には対象サイトを定期的に自動収集する機能を持っており、より精度の高い情報を提供します。InFolioを活用してリサーチ時間を削減し、付加価値や創造性の高い業務により多くのリソースを割くための方法をお伝えします。

プログラム

11:45~12:00 受付

12:00~12:05 オープニング(マジセミ)

12:05~12:45 リサーチ業務を効率化する新規事業開発の未来 ~生成AIを活用した情報収集の半自動化で付加価値業務に集中~

12:45~13:00 質疑応答

主催

株式会社フィンチジャパン InFolio事業部(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社フィンチジャパン(プライバシー・ポリシー)

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

「紙」による拠点間の情報伝達が残る理由とデジタル化の方法 ~サブスク型、クラウド管理の高品質...

4.0 株式会社 CRドットアイ

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

「紙」による拠点間の情報伝達が残っている

複数作業拠点のある企業の中には、業務で使用する紙の帳票類を本部に送付し、本部で一括管理、データ化しているところもあると思います。 集約の方法は主に郵送です。その為、2024年10月からの郵送コストの値上げに悩まれている企業も多いのではないでしょうか。 また、人員不足のため、本部への集約後のデータ化や管理工数の負担も課題だと思われます。 さらに本部でデータ化したあと、各拠点に紙文書を返送する場合には、さらに郵送コストと人件費がかかってしまいます。 機密情報を何度も郵送するというリスクや、リアルタイムに情報を活用できないという問題もあります。

実は難しい、拠点でのスキャン

このような課題に対する解決策として、各拠点で紙文書をスキャンし、データ化すればよいのではないかと思われるかもしれません。 しかし各拠点でスキャンを行うには、スキャナーの操作を各拠点の担当者が行う必要があります。 スキャナーの設定や、スキャン画像の画質の確認など、作業効率や作業品質が各拠点の担当者のスキルに大きく依存してしまいます。

サブスク型、クラウド管理の高品質スキャナーの提案

そこで本セミナーは、サブスク型、クラウド管理の高品質スキャナーを活用して、担当者スキルに依存しない企業の拠点間の情報伝達のデジタル化を実現する方法について解説します。

プログラム

12:45~13:00 受付

13:00~13:05 オープニング(マジセミ)

13:05~13:45 「紙」による拠点間の情報伝達が残る理由とデジタル化の方法 ~サブスク型、クラウド管理の高品質スキャナーの提案~

13:45~14:00 質疑応答

主催

株式会社 CRドットアイ(プライバシー・ポリシー)

共催

Kodak Alaris Japan 株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

現場の成長を阻む、ノウハウ属人化、多言語問題をどう解消するか 〜時間短縮、現場で学べるマニュ...

3.6 株式会社テンダ

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

製造業、建設、小売など現場の属人化が、成長のボトルネック

現場における業務の習熟度のバラつきの解消が、さまざまな業種で課題となっています。属人化を解消するためのマニュアル作成や教育に、リソースを充てることができないというのも多くの企業の現状です。 生産管理、保安、接客など、さまざまな現場業務で幅広い人材の育成とスキル習得支援を効率的に実施することがビジネス成長の鍵であり、属人化の解消が必須です。

労働人口の減少とともに、多言語対応も必須

国内の労働人口は年々減少しており、現場の生産性を維持するには、多言語対応による幅広い人材の育成も課題となっています。 コミュニケーションのギャップを埋めて、オぺレーションや技術を習得してもらうための、くりかえし学べる教育ツールが必要です。

現場で学べるテロップ付きの動画マニュアルが、スキル習得を支援

せっかくマニュアルを作成して、トレーニングを実施しても、スキル習得がなかなか進まずに、属人化の解消ができず、マニュアルによる解決をあきらめかけている企業も少なくありません。 作成時間不要で、ノウハウを持つベテランの手順や技術を、わかりやすく伝える動画マニュアル機能のあるツールが注目されています。

生成AI機能搭載、スモールスタート可能なマニュアルツールを事例とともに紹介

今回のセミナーでは、スマートフォンでもマニュアルが作成でき、生成AIでより分かりやすいマニュアルを手軽に作成できるDojoウェブマニュアルの現場での導入事例を紹介します。 スモールスタート可能で、自社の規模に合ったプランを選べる幅広いラインアップとなっているので、これまで予算が壁になって導入検討できなかったという方々も含めて、属人化解消、多言語対応などの課題をお持ちの方々ぜひご参加ください。

プログラム

12:45~13:00 受付

13:00~13:05 オープニング(マジセミ)

13:05~13:45

現場の成長を阻む、ノウハウ属人化、多言語問題をどう解消するか

〜時間短縮、現場で学べるマニュアルによる属人化解消の事例を紹介〜

13:45~14:00 質疑応答

主催

株式会社テンダ(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

無人・リモート接客の課題と解決策 ~リモート接客及び災害時の緊急対応を実現するシステム~

株式会社インターネットイニシアティブ

本セミナーはWebセミナーです

参加方法(URL)は主催企業より直接メールにてご連絡いたします。 なお、「iij.ad.jp」「zoom.us」「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。

無人・リモート接客を実施している事業者への意識調査から見えるメリットと課題

デジタル接客端末による無人接客・リモート接客を実施している事業者への意識調査により、メリットや課題が見えてきています。 メリットとしては「業務の効率化につながる」、「人件費がかからない」、「常時対応できる」といった回答が多く、リソースの削減や利用者のニーズに応えられるようになる点でのメリットが大きいことがわかります。 その反面、課題としては「故障時のトラブル対応」、「費用対効果」、「災害時の対応に不安がある」に課題を持っているとの結果が出ています。

課題への解決策となる接客システム

こうしたメリットを活かしつつ、無人・リモート接客を実現していくためには、課題をどう解決するかが重要となってきます。 本ウェビナーでは、このような課題を解決するためのリモート受付・接客システム「InterPlay Elastic Framework」をご紹介いたします。 タッチパネル型サイネージ、AI/アバター自動接客、多言語翻訳機能など豊富な機能を有しているため、無人化や省人化の実現や遠隔応対・応対の支援、災害時などの緊急対応といった幅広い運用が行える点が大きな特長です。 また、24時間365日受付中のメールサポートや、Web会議でのサポートも行えるため、トラブル発生時にも迅速に対応が可能であることも特長の一つです。

システム運用を支えるネットワークインフラの重要性

ウェビナーの後半では、リモート受付・接客システムの運用を支える、ネットワークサービスについても解説いたします。 端末のみの提供はもちろん、動作確認済みのIIJモバイルサービスと組み合わせてのご利用が可能なため、ご利用シーンに応じた最適なネットワーク環境の構築をご支援いたします。 セキュリティリスクへの対処や安定したネットワーク環境の構築を同時に実施することで、無人・リモート接客の運用の成果をより向上させることが可能です。 ドラッグストア・薬局・小売店など、多店舗展開している事業者様や、旅客業・各種施設など観光客向けのサービスを展開されている事業者様にもおすすめの内容です。

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 挨拶:IIJ

14:05~14:20 アルプスシステムインテグレーション様:リモート接客システムInterPlay Elastic Framework概要説明

14:20~14:30 IIJ: モバイルサービス概要、組み合わせ説明

14:30~14:40 質疑応答

主催

株式会社インターネットイニシアティブ(プライバシー・ポリシー)

共催

アルプスシステムインテグレーション株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。