ウェビナー番組表

- 製造業

- 開 発

- データ

- セキュリティ

- 認証・ID管理

- インフラ

- クラウド

- 運 用

- ビジネス

- 営業マーケ

- 先端技術

-

10時

-

11時

-

12時

-

13時

-

14時

-

15時

-

16時

-

18時

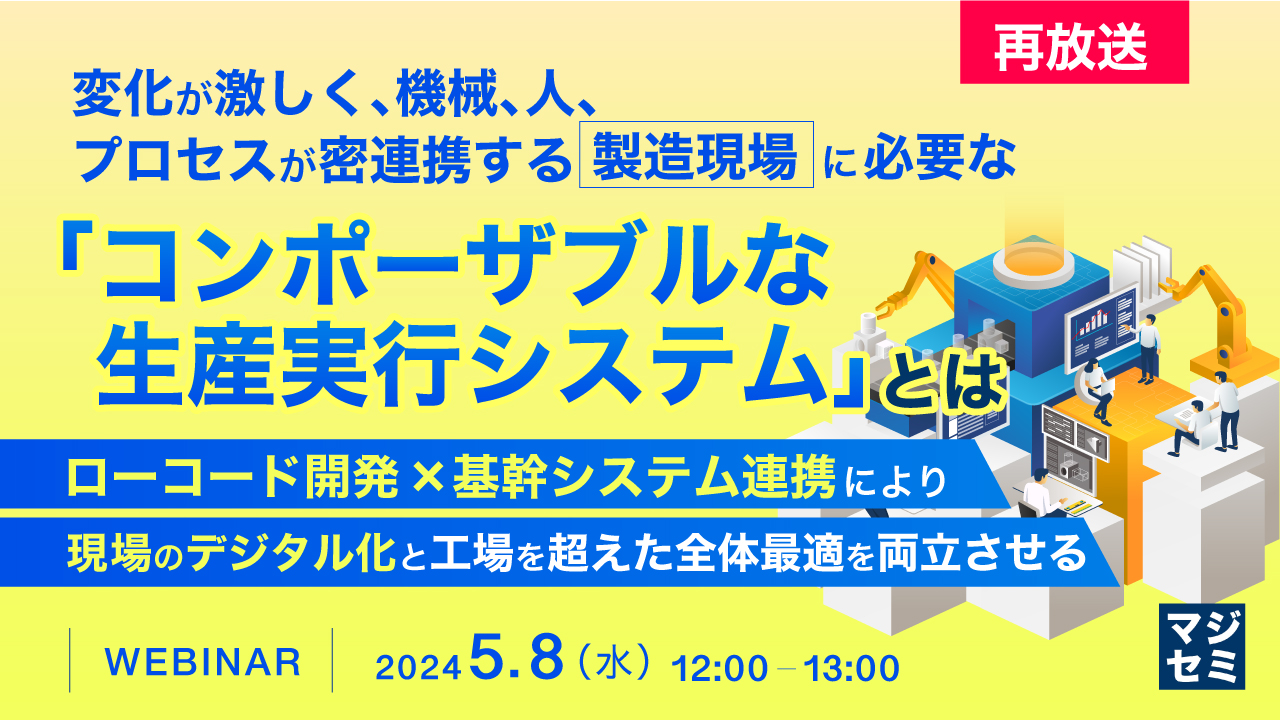

- 5月8日(水)

-

-

-

-

-

-

- 5月14日(火)

-

-

-

-

-

- 5月15日(水)

-

-

-

-

-

- 5月16日(木)

-

-

-

-

-

-

- 5月17日(金)

-

-

-

-

-

-

- 5月21日(火)

-

-

-

-

- 5月22日(水)

-

-

-

-

-

- 5月23日(木)

-

-

-

-

- 5月24日(金)

-

-

-

- 5月28日(火)

-

-

-

-

-

- 5月30日(木)

-

-

-

-

マジセミ対談セミナーのアーカイブ

カテゴリーから探す

-

製造DX・物流DX

Manufacturing industry

自動運転、ビッグデータ活用、AI/IoT 導入、サプライチェーン改革...。デジタル化が急速に進んでいる製造・物流業界を対象としたデジタルトランスフォーメーション&ロジスティクス4.0 関連のウェビナー/オンラインセミナー。

-

システム開発

Development

アジャイル開発、オフショア開発、ローコード・ノーコード・kintone(キントーン)など、システム開発の最新手法や、プロジェクト管理をスムーズにするツール&ノウハウを知ることができるウェビナーが満載です。

-

データ活用

Data

ビッグデータ活用、データドリブン経営、クラウド DWH 構築、各種データ分析・効果検証手法など。データサイエンティストによる実践的なウェビナーや、業界ごとの事例がわかるオンラインセミナーを探せるコーナーです。

-

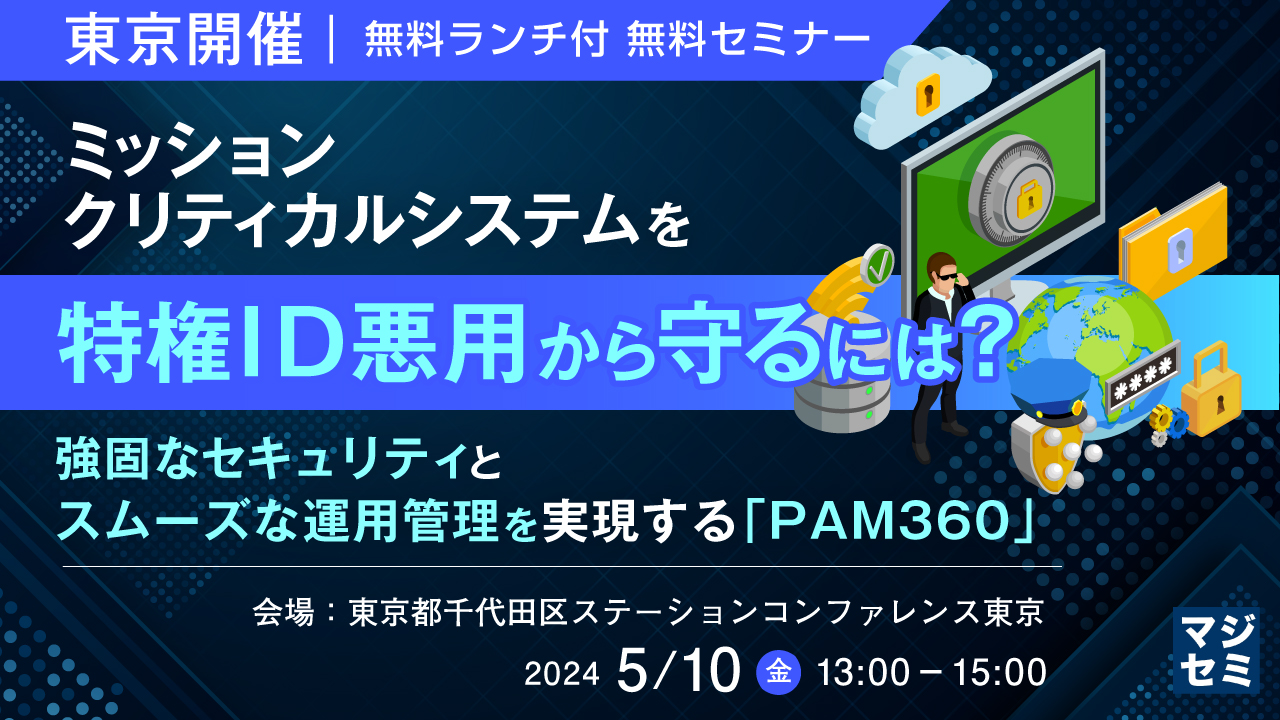

セキュリティ

Security

サイバー攻撃・不正アクセス、ランサムウェア・標的型攻撃、マルウェア対策、情報漏洩防止などの各種施策から、WebアプリケーションファイアーウォールやSWGのスキル・ツールなどセキュリティ関連のウェビナー情報です。

-

認証・ID管理

Certification

IDaaS、シングルサインオン&SAML、フェデレーションなど認証系システムに関するトピックス、ゼロトラストやエンドポイントセキュリティの考え方など、認証・ID 管理関連のウェビナー最新情報を検索できます。

-

インフラ

Infrastructure

テレワーク・リモートワークの環境構築、仮想デスクトップ、データベース、ネットワーク、サーバー仮想化、システム内製化など、IT インフラ・基盤の最新トピックスや企業の事例がわかるウェビナーを掲載しています。

-

クラウド

Cloud

AWS、Azure、マイクロソフト、GCP・Google(グーグル)、OracleCloud(オラクル)、Salesforceなどの導入・活用から、エッジクラウド、ハイブリッドクラウドの事例まで、クラウドの最新事情がわかるウェビナー/オンラインセミナー情報です。

-

システム運用

Operation

システムの保守・監視、ITサービスマネジメント、IT 資産管理、インシデント管理など、システムの管理・運用の課題を解決するウェビナーが満載。現場ですぐ活かせるノウハウや最新ツール情報が得られます。

-

ビジネス

Business

デジタルトランスフォーメーション(DX)、カスタマーサクセス、UX/CX、新規事業立ち上げ、ビジネス戦略、ITベンダーの事業戦略など、経営や事業運営に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。

-

営業マーケ

Sales

コンテンツマーケティング、ウェビナー・Webセミナー、広告戦略などデジタルマーケティングから、商談・リード獲得、CRM/SFA、Salesforceなど営業関連のツール&ノウハウまで、法人・個人顧客獲得のためのウェビナーを検索できます。

-

先端技術

Advanced technology

AIやディープラーニングの業界別活用事例、IoT、自動運転、AR/VR、メタバースやスマートグラス関連など、先端技術の市場規模や最新動向、さまざまな事例・ノウハウがわかるウェビナーやバーチャル展示会を掲載しています。

.jpg?1712621044)

.jpg?1713931516)

.jpg?1712550713)

.png?1663122369)