システム開発

Development

システム開発の課題を解決するウェビナー

アジャイル開発、オフショア開発、ローコード・ノーコード・kintone(キントーン)など、システム開発の最新手法や、プロジェクト管理をスムーズにするツール&ノウハウを知ることができるウェビナーが満載です。

システム開発・テスト

最新&人気ウェビナー

該当するセミナーはありません

システム開発・テスト

ウェビナーアーカイブ

(動画・資料)

多様化するシステムに対する品質・逼迫するテスト工数の解決は? ~全数テストができない中での品...

3.2 株式会社feat

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

テスト工程における信頼性が、製品・サービスの品質を決定づける。しかし、現状は

テストの高品質化・効率化は、製品・サービスの品質に大きく影響すると理解しているものの、開発フェーズの遅れなどからテスト工数などが逼迫するケースも。 また、機能の高度化、複雑化などにより、システム全体を理解しなければテストシナリオが設計できないなど、従来のテストの考え方では、求められる高い品質を確保することができなくなってきています。

工数不足が、テストの信頼性に影響を与えるケースも

逼迫する工数の中、開発を担当したエンジニアが、そのままテストを担当するケースも。開発者がテストを設計・実施する場合、品質を確保することが難しいという声も多くあります。従来のやり方では、テストの信頼性を上げることは限界に近づいています。

テストの3本柱「テスト設計」「テスト実行」「テスト環境」を踏まえて、信頼性の高いテストとは何かを解説

「より多くの不具合検出」と「より確かな品質の担保」を両立する、より先進的で応用的なテスト技術とは何か。 テストの3本柱「テスト設計」「テスト実行」「テスト環境」を踏まえて、テスト検証業務に精通したエンジニアによって、システム全体の構造を理解した上で実施される信頼性の高いテストとはどういうものなのか、実例をまじえながら、わかりやすく解説いたします。

プログラム

10:45~11:00 受付

11:00~11:05 オープニング(マジセミ)

11:05~11:45 多様化するシステムに対する品質・逼迫するテスト工数の解決は? ~全数テストができない中での品質保証、テスト効率化のための検証方法を解説~

11:45~12:00 質疑応答

主催

株式会社feat(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

【録画放送】人手・技術不足、バラつく品質、外注コスト…開発現場に山積する課題をローコードで解...

3.4 アルプスシステムインテグレーション株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

本セミナーは録画配信です

講演部分は事前録画を放送いたします。 なお、最後の質疑応答にはリアルタイムで登壇者が回答いたします。

ビジネス環境変化への柔軟な対応、スピード感が求められるシステム開発

不確実性が増す昨今のビジネス現場では、市場環境の変化も激しくなっています。 これに対応するためには、事業戦略の変化に柔軟かつ素早く対応できるシステム開発の体制が必要です。

人手・技術不足、バラつく品質、外注コストなど、開発生産性の課題は山積み

しかし、スピード感のあるシステム開発を実現するにあたって、解決すべき課題は多くあります。 具体的には、専門技術者の不足や、担当者による開発品質のバラつき、外部への開発委託に伴うコスト増大などが開発生産性を低下させる要因となっています。

ローコードツールを使ってプログラミング作業を減らし、業務効率を上げつつ、本当に必要なシステムを目指しませんか?

開発生産性の向上において、有効な手段となるのがローコード開発ツールです。 しかし、ローコードといっても製品によっては、拡張性がなく、目指したシステムを構築できないことがあります。

WebPerformerの活用で開発生産性を向上

本セミナーでは拡張性が高く、超高速開発を実現するローコード開発プラットフォーム「WebPerformer」を紹介します。 具体的な課題解決事例を紹介しながら、どのように開発工数の削減、開発品質の標準化、開発の内製化を実現するのかを解説する予定です。 開発現場の生産性向上の手段としてローコード開発を検討されている方は、ぜひご参加ください。

このような方におすすめ

・システム開発の内製化を行いたいと思っている、システム担当者様・部門責任者様 ・システム開発を効率良く行いたいと思っている、システム担当者様・部門責任者様 ・ローコードツールが自社にあうかを調査/検討しているシステム担当者様・部門責任者様 ・WebPerformerの操作感を確認したい方

プログラム

15:45~16:00 受付

16:00~16:05 オープニング(マジセミ)

16:05~16:45 人手・技術不足、バラつく品質、外注コスト…開発現場に山積する課題をローコードで解決できるのか?~WebPerformerによる具体的な課題解決事例を紹介~

16:45~17:00 質疑応答

主催

アルプスシステムインテグレーション株式会社(プライバシー・ポリシー)

協賛

キヤノンITソリューションズ株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

DX時代のデジタルサービスに求められる利用時品質の重要性と、クラウドソースドテストの有効性 ...

3.5 SaaSpresto株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

利用時品質とは?

「利用時品質」は、ISO25010の「利用時の品質モデル」では「有効性」「効率性」「満足性」「リスク回避性」「利用状況網羅性」が特性として挙げられます。 ユーザーが製品・サービスを実際に利用する際に性能や機能だけでなく快適に利用できるかという観点から、特に多くのユーザーに利用される製品・サービスにおいては、ユーザーエクスペリエンスの向上が重要です。

なぜ利用時品質向上が求められるのか?

デジタル化が進む現代社会において、デジタルサービスに求められる品質は機能面だけではなく、利用時の品質も同様に重要視されてきています。利用時品質がおろそかだとユーザーの利用率や信頼感が損なわれる一方で、利用時品質の向上は、競合製品との大きな差別化要因となり、ビジネス成功に寄与します。

利用時品質向上におけるクラウドソースドテストの重要性

利用時品質向上においては、実際にデジタルサービスを利用するユーザーの視点でテストを行うことで、品質向上に向けた示唆を得ることが重要です。クラウドソースドテストを取り入れることで、社内の開発チームや品質保証チームの視点では見落としがちな問題を発見し、さらなる品質向上に繋げることが可能になります。

「クラウドソースドテスト」とは?

クラウドソースドテストは、デジタルサービスのターゲットユーザーと同じ属性のテスターが、実環境下でのテストを行うことで利用体験や品質に関する評価を収集するテスト手法です。実ユーザー視点の多様なフィードバックが得られることで製品品質・利用時品質両面における問題の抽出が可能になります。

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング(マジセミ)

14:05~14:45 利用時品質向上の重要性と、クラウドソースドテストの有効性〜テスト設計からテスト実行までの支援アプローチを解説〜

14:45~15:00 質疑応答

主催

SaaSpresto株式会社(プライバシー・ポリシー)

共催

株式会社ベリサーブ(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

サポート終了にも関わらず継続利用されがちなVB6.0、そのリスクと対処法を解説 〜自動変換率...

3.6 株式会社 シーイーシー

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

なかなか移行が進まないVB6.0

マイクロソフトが開発したプログラミング言語であるVisual Basic (VB)は、1990年代にクライアントサーバーシステムの構築で多く用いられたものの、1998年にリリースされたVB6.0で最終バージョンとなり、10年以上前にサポートも終了しています。 しかし、移行には手間やコストがかかり今でもシステムは稼働することから、そのまま使い続けている企業が一定数存在します。

継続利用はセキュリティリスクだけでなく、事業継続・事業拡大の足かせに

VB6.0の継続利用にはセキュリティリスクがつきまとうだけでなく、事業継続や事業拡大にも重大な障害となります。 VB6.0を保守・運用できる人材は確実に減っていきますし、今後の事業拡大や企業のセキュリティポリシーなどの契機にシステムの改修が求められた際には現代の技術環境への対応が不可欠です。 VB6.0を使い続けることはこれらの対応への遅れを招き、企業の競争力や事業の持続性にネガティブな影響をもたらす可能性が高いと言えます。

自動変換率90%の高品質・低コストなVBマイグレーション

本セミナーでは、腰が重くなかなか進まないVB6.0の移行を効率的に行う方法を紹介します。 自動変換率90%を誇り、高品質・低コストで移行を可能とするVBマイグレーションサービスのご紹介を行う予定です。 VB6.0の移行が後回しになっている方や、サポートが終了したVB6.0を使い続けることに少なからず不安を感じている方は、ぜひこの機会にVB6.0からの脱却を図りましょう。

プログラム

09:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 サポート終了にも関わらず継続利用されがちなVB6.0、そのリスクと対処法を解説〜自動変換率90%の高品質・低コストなVBマイグレーション〜

10:45~11:00 質疑応答

主催

株式会社 シーイーシー(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

業務システムの「リプレース」の課題と解決策 ~リノベーション・高速アジャイル開発でコストや工...

3.8 株式会社未来技術研究所

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

マイグレーションサービスを提供されている企業の方はお申込をお控えいただきますようお願いいたします。

お申込をされた場合には、ご参加をお断りさせていただきます。

DX推進の阻害要因となる旧来のシステムの存在

システムの旧態化や社内の業務効率化などの理由で、DXを推進したいと考えていたり、実際に取り組みを始めている企業も多いと思います。 しかし、具体的に考えていけばいくほど、このような課題が見えてくるのではないでしょうか? ・システムをリプレースしようとすると多大なコストや工数がかかってしまう ・これまで利用していたシステムの利便性が損なわれてしまう ・システムがブラックボックス化しており何から手を付ければ良いかわからない ・業務に適応したシステム設計ができない 本ウェビナーでは、このような課題を解決できるソリューションをご紹介します。

リプレースではなく「リノベーション」

まず、一つ目の解決策が変換ツールを用いた「システムのリノベーション」です。 今、利用しているシステムの使い勝手をそのままに、システム環境を最新の状態へ移行することが可能です。 リノベーションには下記のようなメリットがある点が、好評を得ています。 ・リプレースよりもコストや工数が削減できる点 ・既存システムの使い勝手は引継ぎつつ、バグの修正やプログラムをスリム化できる ・必要に応じて機能の追加や削除も可能な点

新システムの開発も高速アジャイル開発で対応

また、既存システムの機能や業務フローを踏まえた新システムの開発が2つ目の解決策です。 アジャイル開発で進めるため、既存機能を残しつつ、現状の業務フローに合わせて機能を改修し新たなシステムとして開発します。 あわせて、高生産性言語を用いた開発のため、開発期間を短期間に抑えることができます。 「システムが使いにくく、改善したい」とお考えの方や、「リプレースを行う必要があるがコストに課題がある」といったお悩みをお持ちの、情報システム部門のご担当者や決裁者様、DXの推進に携わる方におすすめの内容です

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング(マジセミ)

14:05~14:45 業務システムの「リプレース」の課題と解決策 ~リノベーション・高速アジャイル開発でコストや工数を圧縮しDXを推進する~

14:45~15:00 質疑応答

主催

株式会社未来技術研究所(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

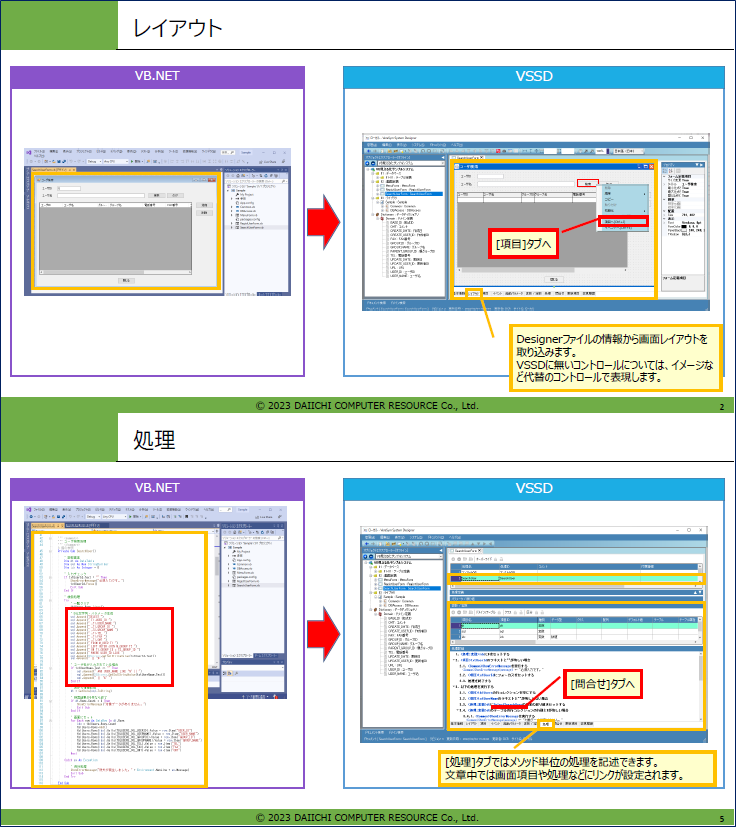

ブラックボックス化したVB6やVB.NET、Delphiなどのシステムを見える化 ~ソースコ...

3.1 株式会社第一コンピュータリソース

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

レガシーシステムの保守・運用エンジニアが退職「2025年の崖」

経済産業省は「退職・高齢化により、IT技術者が2025年までに43万人不足する」と警鐘を鳴らしています。 これは、現行のレガシーシステムの保守・運用を担っているエンジニアの多くが、この数年で退職してしまうことを意味しており、ベテラン技術者が持つ知見を次世代に継承しつつ、レガシーシステムを保守・運用がしやすい新しいプラットフォームに移行することが急務となります。 しかし多くのレガシーシステムは、設計書などが無くブラックボックス化しており、保守・運用も属人的になっています。

Windows10サポート終了、VB6やVB.NET、Delphiなどの旧バージョンのシステムが維持できなくなる

また、2025年にはWindows10のサポートも終了するため、多くの企業ではOSのバージョンアップに迫られています。 OSのバージョンアップを実施するには、既存システムが新しいOSでも稼働するようにバージョンアップやマイグレーション、またはリビルドを行う必要があるため、まずは既存システムの移行対象を精査しなければなりません。 しかし、既存システムの設計書がないと移行対象を把握することは難しく、バージョンアップの実現可能性やリスクなどの調査に、膨大な費用と時間が必要になってしまいます。

リバースエンジニアリングによって、ソースコードから設計書を作成する方法を解説

本セミナーでは、このような課題を解決する方法について解説します。

独自のリバースエンジンを活用した「システムの見える化

支援」サービスによって、既存システムのソースコードから詳細設計レベルの設計書を機械的に生成することができます。

画面設計書やDB設計書はもちろん、CRUD表や関連図も生成可能。具体的なサンプルや無償体験の流れについてもご紹介します。

本セミナーでは、実際の設計書作成のデモンストレーションも交えてご紹介します。

また、設計支援ツールVerasym System Designer (VSSD)

との連携による、設計作業の標準化と一元管理についても解説します。

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング(マジセミ)

14:05~14:45 ブラックボックス化したVB6、VB.NET、C#などのシステムを見える化 ~ソースコードから設計書を起こすリバースエンジニアリングの方法を解説~

14:45~15:00 質疑応答

主催

株式会社第一コンピュータリソース(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

「仕様書無し」「前任者不在」 ブラックボックス化したシステムの開発ドキュメント整備の手順を...

3.8 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

ブラックボックス化したシステムが多数

現在のソフトウェア開発環境では、担当者間での一子相伝の継承が行われてきた結果、保守運用に限界が来ることがしばしば起きています。 内部構造の理解が困難になったブラックボックス化したシステムが、多くの開発者を悩ませている状況にあります。

仕様書がない、前任者がいない、ドキュメント整備に割く時間がない

問題を解決しようとしても、手元には仕様書がなく、前任者は退職等の要因により不在、ドキュメントの整備に割ける時間も限られているという課題に直面します。 ブラックボックス化したままでは新たな派生開発や修正、機能追加のたびに仕様を総ざらいする手間が生じ、無駄な時間や人的リソースを要することになってしまいます。

「リバースエンジニアリング」は手段であって目的ではない、ポイントの見極めが重要

こうした状況を打破するためのアプローチとして、実際のシステムの動作およびソースコードからドキュメントを作成する「リバースエンジニアリング」という手法があります。 しかし、「リバースエンジニアリング」の名のもとに、ドキュメントを完璧に整備することが目的化すると、多額のコストがかかりながらも、実際には必要のなかったドキュメントが大半を占めることがあります。 こうした状況に陥らないために、リバースエンジニアリングを行う際には「目的を明確化」した上で、必要なドキュメントが何かを見極めることが重要です。

リバースエンジニアリングのポイント、中長期的に安定運用を続ける開発体制を作る方法を解説

本セミナーでは、リバースエンジニアリングのポイントや、技術的負債を発生させない開発体制を作る方法について解説します。 「仕様書がない」「前任者がいない」などのブラックボックス化したシステム開発・保守・移管にお悩みの方は、ぜひご参加ください。

プログラム

09:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 「仕様書無し」「前任者不在」 ブラックボックス化したシステムの開発ドキュメント整備の手順を解説〜技術的負債を発生させない開発体制を作る方法〜

10:45~11:00 質疑応答

主催

バルテス・モバイルテクノロジー株式会社(プライバシー・ポリシー) ※バルテス・イノベーションズ株式会社(旧 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社は2025年4月1日に社名(商号)を変更いたしました。 掲載のデータおよび講演内容は発表当時のものです。

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

Struts脆弱性への対応はどうすればよいのか? 〜事例からみる、効率的にマイグレーション...

3.5 株式会社 シーイーシー

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

必要性の高まるセキュリティ対策

近年のサイバー攻撃増加に伴い、企業はより一層強固なセキュリティ対策を求められています。 ひとたび被害にあうと企業の評判や信頼が失墜し、経済的な損失も大きいため、対策を疎かにはできません。

Strutsの脆弱性を狙った事故が多発、早急な対策が必要

特にApache Strutsの脆弱性を狙った事故が多発しており、個人情報流出の被害も多数発生しています。 Struts 1はサポート終了しているため早急な移行が必要であり、Struts 2も情報処理推進機構(IPA)によって深刻な脆弱性が報告されています。 いずれにせよ、Struts利用中の企業は対策が急務な状況なのです。

ノウハウやリソースの不足により、なかなか対策に本腰を入れられない

しかし、情報システム部門は常に稼働がひっ迫しているため、リソースを割きづらい状況にあります。 Struts移行を進めようとしても、社内にノウハウが少ないため着手が難しいとお悩みの企業も少なくありません。

現行機能そのままに、最新フレームワークへ移行

そこで、本セミナーでは現行機能をそのままに最新フレームワークへ高品質かつ効率的に移行する方法を解説します。 Strutsの脆弱性対策を迅速かつ安全に行えるマイグレーションサービス「Re@nove(リノーブ)」をご紹介予定です。 Strutsの脆弱性・リスク対策の必要性を認識しているものの、なかなか着手できていないとお悩みの企業様はぜひご参加ください。

プログラム

09:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 Struts脆弱性への対応はどうすればよいのか?〜事例からみる、効率的にマイグレーションを実現する方法〜

10:45~11:00 質疑応答

主催

株式会社 シーイーシー(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

次世代CDNによる「サーバレス・コンピューティング」活用メリットとは? ~ サーバレス導入...

4.1 Cloudflare Japan株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。

クラウドネイティブな開発モデルとして注目の「サーバレス」環境

企業におけるクラウドの普及が本格化し始めた当初、「クラウドファースト」という言葉が登場しました。さらに、クラウドファーストよりも「クラウドの利点を徹底的に活用するシステム」という意味で使われ始めた言葉が「クラウドネイティブ」です。 現在、クラウドネイティブを実現する技術・サービスは数多く存在します。その中でも注目されているのが「サーバレス」です。

エンジニアのリソース最適化、インフラの障害対応・運用管理の負荷軽減のメリット

サーバレスは、デジタルサービスやアプリケーションのライフサイクル迅速化を実現するとして関心が高い技術です。 サーバレスでは、これまでアプリケーションの構築・実行に欠かせなかったサーバを開発者が意識することないため、サーバなどインフラの障害対応・運用の負荷をかけることなく、エンジニアのリソースを開発に集中させることが可能です。

様々な要素がサーバレスの導入を阻む

ただ、サーバレス導入を進める上では、その導入を阻む壁も存在します。それは、サーバレスアプリケーションを実行する環境の構築・運用が非常に複雑で分かりづらいという点です。 また、サーバーレス環境では、アプリケーションによって処理内容に制限がかかることもあります。動画のようなデータ量の多いコンテンツを処理する場合は、最大処理時間や機能制約などに気を付けなければなりません。さらに、従来のサーバ上で動かしていたプログラムのコードがサーバーレス環境で使えない場合があります。 その他、セキュリティリスクへの対策も必要です。サーバーレスアプリケーションのコードやモジュールに含まれるライブラリに脆弱性がある場合は、そこをつけ狙う攻撃による被害が発生する可能性も否定できません。

クラウドネイティブで最先端なサーバレス実行環境の構築手法を解説

こうした導入を阻む壁をどう取り除いていけばよいのでしょうか。本セミナーでは、クラウドネイティブで最先端のサーバーレスアプリケーション実行環境の構築手法を解説。また、具体的な選択肢として「Cloudflare Workers」、そしてJAMStackホスティングサービスである「Cloudflare Pages」をご紹介します。 「フロントエンドやエッジ環境のアプリケーションをサーバーレスで実行したい」「Webコンテンツの配信・表示を高速化したい」などとお考えの方は、ぜひご参加ください。

講演プログラム

9:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 次世代CDNによる「サーバレス・コンピューティング」活用メリットとは?~ サーバレス導入を難しくする「環境構築」という壁 ~

10:45~11:00 質疑応答

主催

Cloudflare Japan株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

.jpg?1693377430)

.jpg?1683607447)