業務自動化

Business automation

業務自動化の課題を解決するウェビナー

RPA、AI-OCR、iPaaSなどを活用した業務自動化に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。業界別の活用事例や業務効率化の方法、データ処理の改善についても学べる内容が揃っています。また、業務自動化の市場規模や最新の動向についても紹介しています。

業務自動化・効率化

最新&人気ウェビナー

該当するセミナーはありません

業務自動化・効率化

ウェビナーアーカイブ

(動画・資料)

マニュアル自動作成ツールは、どこまで自動作成できるのか? 〜最大96%の工数削減を実現した...

4.0 株式会社テンダ

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

テレワークにより困難になった社内での情報共有

新型コロナをきっかけに広く普及が進んだテレワークですが、さまざまなメリットがある一方で課題もいくつか浮上しています。 そのうちの一つが、社内での情報共有が困難になったことです。 物理的に離れていることから気軽にコミュニケーションできなくなり、丁寧な指導がしづらい、分からないことを聞きづらいなどの弊害が出ているのです。

システムマニュアル作成に膨大な工数がかかってしまう

口頭で気軽に情報共有できなくなったことで重要性が高まったのが、マニュアルです。 たとえば全社で使うシステム(経費精算システム等)の操作法について、マニュアルだけを見て全社員が滞りなく操作できるほどの完成度が求められるようになりました。 なぜかというと、テレワーク環境下では気軽にコミュニケーションをとりづらいため、マニュアルのみで完結できず同僚からのフォローが必要だと職場全体の生産性が大きく落ちてしまうからです。 しかしながら、マニュアルを作るには膨大な工数がかかります。 細かく画面キャプチャをとったり、補足説明を追加したりするなどの面倒な作業の繰り返しが必要となるため、重要と認識しつつもマニュアル作成がおざなりになっている方も多いのではないでしょうか。

マニュアルのアップデートが追いつかず運用形骸化、新システム導入しても定着が困難

マニュアル作成に手が回らなくなってしまうと、導入済みのシステムに運用変更が入ってもマニュアルのアップデートが追いつかなくなって形骸化してしまいかねません。 さらに昨今は導入の手軽さからSaaS製品を新規に導入するケースが多いですが、マニュアルがないと全社への定着も難しく、せっかく導入したのに使われない結果に終わる可能性もあるのです。

自動マニュアル作成ツールにより作成工数を大幅削減

ここまで挙げた課題は、ほとんどがマニュアル作成にかかる工数の大きさが起因しています。 マニュアル作成が簡単にできさえすれば、アップデートもすぐにできますし新システムが導入されてもすぐにマニュアルを作れるからです。 今回はその解決策として、自動マニュアル作成ツールによってマニュアルの作成工数を大幅に削減する方法を解説します。 累計2,600社以上が利用、最大で96%の削減実績があるテンダ社の自動マニュアル作成ツール「Dojo」について、実際のデモなども交えながらご紹介する予定です。

・システムのマニュアル作成に工数がかかる

・マニュアルのアップデートに追われている

・新しいシステムを導入したものの運用定着ができていない

上記でお悩みの情報システム部門の方は、ぜひご参加ください。

プログラム

09:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 マニュアル自動作成ツールは、どこまで自動作成できるのか?〜最大96%の工数削減を実現した方法をご紹介〜

10:45~10:55 質疑応答

主催

株式会社テンダ(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

【製造業】なぜ、スマートグラスでワークフローを管理する必要があるのか? 〜 歩留まり改善・...

3.9 AMA Xperteye株式会社

本セミナーはWebセミナーです。

ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

まだ普及していない、製造業におけるワークフロー管理

製造業においては、紙を用いたワークフロー管理がまだまだ残っています。

・承認依頼書 ・チェックリスト ・紙からの転記 ・作業手順書 / 指示書

これまで慣れ親しんだ紙から急にモバイル端末に変更するのは簡単ではありません。

ワークフロー管理のメリット

しかし一方で、ワークフローを管理することにより、これまで紙だと時間がかかってしまっていたことや、分かり得なかったことが分かるようにもなります。

例えば、

・ある手順Aにおける想定時間は20分であったが、実際に作業してもらうと平均で30分かかっていることが分かり、作業手順書を見直すことにした。

といった事例や、他にも、

・承認のプロセスの可視化による歩留まり改善 ・コンプライアンスの遵守状況 ・全作業者の進捗をリアルタイムで観測できる ・作業手順書の差し替え

など、ワークフロー管理は製造現場の業務改善に大きく寄与します。

ワークフロー管理をスマートグラスで行う理由は?

さらに、AMA Xperteye Proceedというワークフローシステムを用いると、ワークフローをスマートグラスに表示させることも可能です。 それにより両手も自由に使えるだけではなく、作業員がその製造工程で不明点がある場合でも、スマートグラスを通じて簡単に指示・指導できます。

今回のセミナーでは、スマートグラスを用いたワークフロー管理について解説します。

・スマートグラスで、現場の作業者がどのようにワークフローを見ることができるのか? ・どのように操作するのか? ・本当に現場での使用に耐えうるのか? ・管理者はどんなことが分かるのか

他にも、スマートグラスを使うことでどんなメリットがあるのかをお伝えします。 製造現場の業務効率をさらに向上させたい方に、特におすすめです。

参加者様限定で、一早く最新スマートグラスも発表します!

プログラム

10:45~11:00 受付

11:00~11:05 オープニング(マジセミ)

11:05~11:45 【製造業】なぜ、スマートグラスでワークフローを管理する必要があるのか?

11:45~11:55 質疑応答

主催

AMA Xperteye株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

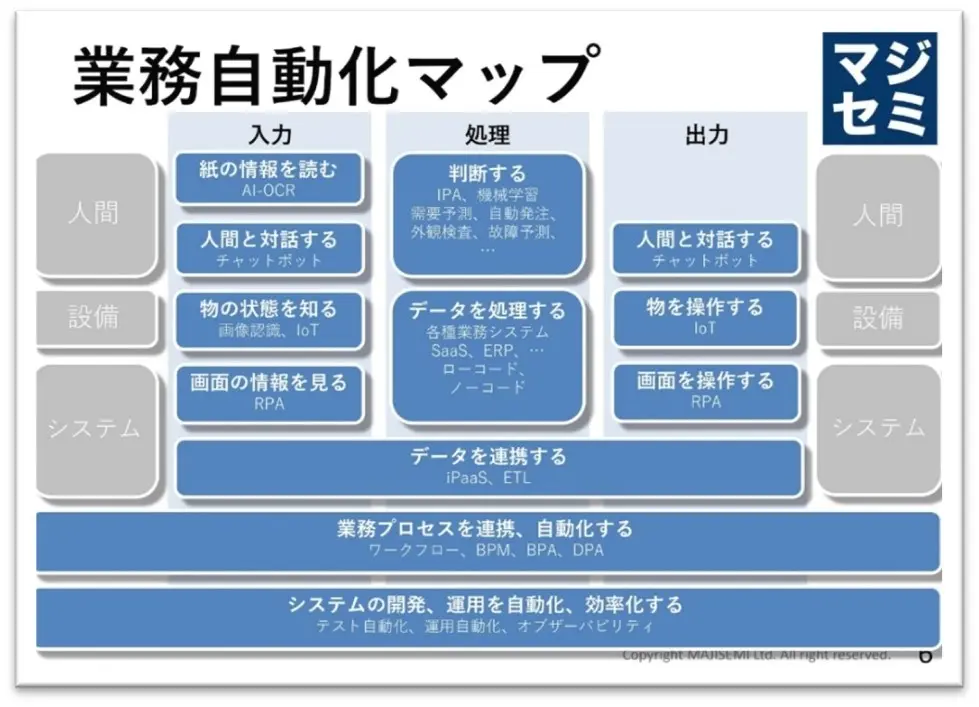

多すぎる「業務自動化」を整理・分類 ~DXにも必要な、業務自動化カオスマップを解説~

3.5 マジセミ株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

労働人口の減少やDX推進で注目されている「業務自動化」

企業では、労働人口の減少や、DX推進などの背景から、業務自動化・効率化が強く求められています。 技術的にも、AI(人工知能)の発達や、RPAの登場などによって、業務自動化・効率化が行いやすい環境になっています。

範囲が広くツールも多数提供されているため、混乱も

しかし、一言で業務自動化・効率化といってもその範囲は膨大です。 API連携などインフラ寄りのテーマから、ERPなどの業務システム、AI(人工知能)やIoTなどの新しい技術、アジャイル開発や内製化などの方法論など、多岐に及びます。

「業務自動化」のカテゴリを整理、分類したマップを作成し、それぞれのカテゴリについての解説と、いくつかのツールを紹介

そこで今回のセミナーでは、企業が製品・サービスの導入を検討される際の参考となるように、「業務自動化・効率化」のカテゴリを整理、分類したマップを作成し、それぞれのカテゴリについての解説と、いくつかのツールを紹介します。

※講演時には一部修正される予定です。

※講演時には一部修正される予定です。

その後、企業の業務自動化・効率化に役立つ製品・サービスを厳選し、詳しく解説

また、いくつかの製品・サービスについては、詳しく内容を解説します。

プログラム

14:45~15:00 受付

15:00~15:05 オープニング(マジセミ)

15:05~15:30 多すぎる「業務自動化」を整理・分類 ~DXにも必要な、業務自動化カオスマップを解説~

マジセミ株式会社

代表取締役社長 寺田雄一

15:30~15:45 『内製化』でDXを推進しませんか?

講演者: NDIソリューションズ株式会社 概要: 業務改善クラウドサービスkintoneやRPA、BIツールを活用して、身近な業務改善から着実に進める「内製化DX」を進めませんか?弊社は内製化支援サービスでお客様自身でのアプリ開発やデータ活用を伴走型でご支援します!

15:45~16:00 音声翻訳で英語会議はどう変わるか

講演者: 株式会社ロゼッタ 橋本良太 概要: グローバル化、会議のオンライン化によって英語の会議が増えました。英語が世界共通語とはいえ、ネイティブスピーカーの英語は早くて聞きとれない。それなりに英語ができるとわかると、一気に畳みかけてくる。 矢継ぎ早に話題が変わり、前に話していた肝心なところをメモすらできなかった、といった声をよく聞きます。また、議事録には日本語と英語を併記しないといけないというのも負担が大きいです。「相手の英語が聞き取れない」「議事録作成でいつも手一杯」という方は、ぜひお気軽にご参加ください。

16:00~16:15 自動化の前に「今の現場」を知る! 位置情報ツール『iField』のご紹介

講演者: マルティスープ株式会社 セールスGr. 玉造 伸一 概要: 製造業・物流業・建設業といった「現場」のある業種では特に、DX・自動化を進めたいと思いつつもなかなか話が進まないケースは多いようです。こうした状態を前に進めるためには、まず正しく「現場の状況」を把握し、管理側と現場側の認識を合わせることが重要。位置情報を活用したシステム『iField』で、どのように自動化に向けた状況整理を実現できるか、お伝えします。

16:15~16:30 DX実現のための「エンジニアのリスキリング」とは?具体的な実施プロセスや成功事例を解説

講演者: 株式会社テックピット 代表取締役 山田晃平 概要: 近年、新たなスキルや知識を再習得する「リスキリング」が注目を集めています。「リスキリング」はビジネス職に限った話ではなく、エンジニアにとっても重要な課題です。米国デロイトのレポートによれば、ソフトウェアエンジニアも12~18ヶ月に一度、最新の技術について学び直しを継続していく必要があります。本講演では、リスキリングの具体的なプロセスや導入方法、失敗事例を具体的なケースを交えながら解説します。

16:30~17:00 質疑応答、クロージング

主催

マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

パッケージ版「サイボウズ Office」販売・サポート終了にどう対応するか? ~移行先選択...

3.4 株式会社ヴィセント

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

パッケージ版「サイボウズ Office」は、2021年から2026年にかけて順次販売を終了し、2027年にサポートを終了

人気のグループウェア、「サイボウズ Office」のパッケージ版は、2021年から2026年にかけて順次販売を終了し、2027年にサポートを終了すると、サイボウズ社から発表がありました。

クラウドに移行するか?オンプレで使えるグループウェアを探すか?

サイボウズ社としては、クラウド版への移行を推奨しています。 また、様々な企業からグループウェアのクラウドサービスが提供されています。 しかし企業によっては、様々な理由から、引き続きオンプレ環境でグループウェアを使いたいというケースも多いと思います。

クラウド、オンプレの各グループウェアの比較(機能、コスト)と移行

企業にとって、最適な選択肢はどれでしょうか?移行後のコストはどうなるのでしょうか? 本セミナーでは、グループウェアのクラウドサービス、オンプレ環境で使えるグループウェアについて、いくつかご紹介し比較していきます。 また、ヴィセントが提供する、サイボウズから移行しやすく、実績もあるグループウェアについてご紹介します。

「カスタムアプリ」はどうすればよいのか?

グループウェアを移行できたとしても、サイボウズ Office「カスタムアプリ」の機能を使って作られた、企業毎の独自のアプリケーションについて、その対応に悩まれている企業も多いと思います。 本セミナーではその対応策についても解説します。

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング(マジセミ)

14:05~14:35 パッケージ版「サイボウズ Office」販売・サポート終了にどう対応するか?

(プレゼン内容) ・「サイボウズ Office」のパッケージ版の販売・サポート終了について ・移行先の選択肢 ・サイボウズ Office(クラウド版) ・Microsoft 365 ・Google Workspace ・desknet's NEO ・サポートが無い状態で、サイボウズ Office(パッケージ版)を継続利用 ・それぞれの主要機能とコストの比較、問題点 ・カスタムアプリ問題とその解決方法

14:35~14:45 SMALT OFFICE の紹介と、サイボウズ Officeからの移行事例の紹介

14:45~14:55 質疑応答

主催

株式会社ヴィセント(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

DX推進の鍵は顧客体験(CX)向上と対応業務効率化 ~ボイスボットとチャットによる顧客対...

4.0 モビルス株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

1.生産性向上が求められているカスタマーサポート現場

人材不足やテレワークの実施などもあり、顧客対応業務の負担を課題として意識されている企業も少なくありません。 カスタマーサポート現場においては、1:1でリソースが専有されてしまう電話対応の割合がまだ大きく、 他の業務に支障がでていたり、長時間の待ち時間によって顧客満足度が低下したり、 対応しきれない事による機会損失が生まれるなど、解決すべき課題も多く残っています。

2.電話対応を自動化できるボイスボット

実際の所、顧客から企業への問い合わせの多くは未だ電話で行われています。 そこで電話応対の自動化を目的として注目されているのが、ボイスボットです。 電話が繋がらない、待たされる、といった顧客の不満を解消し、簡単な用件であれば自動対応も可能なため、 より緊急度が高い状況の顧客への対応業務に注力できるようになるなど、効率化にも繋がります。

3.顧客対応から手続きまで自動化できるチャットボット

そして、カスタマーサポート現場の生産性向上の手段として、よく用いられるのが、チャットボットです。 コロナ禍をきっかけに注目されるようになった「ノンボイス化(音声を介さず顧客対応を行うこと)」に大きく寄与するソリューションであり、 チャットボットによる自動応答や、オペレーターによるチャットサポートへのシフトによる在宅対応の導入など、対応が進められてきました。 チャットボットは単純な一問一答の自動応答での利用に留まっている場合が多くありますが、 他のシステムと連携させることで、さらなる生産性向上が実現できます。 例えば、手続き処理などの定型的な対応業務を自動化すればさらなる生産性向上も可能であり、 個別対応が必要な場合も、有人チャット対応によりきめ細やかな顧客サポートができるため、高い導入効果が見込めます。

4.チャットボット・ボイスボットの効果的な運用について、活用事例を交えながら解説

ボイスボットやチャットボットの導入で生産性向上を実現することは可能ですが、 せっかく導入したもののうまく活用できていないケースも多く見受けられます。 導入効果を出すために重要なのは、負担が大きい業務を見直し、一次受付と二次対応に分解したり、 定型化できそうなフローを切り出して、自動化していくという全体設計の見直しです。 本セミナーでは、大手金融機関をはじめ300社を超える導入実績を元に、ボイスボットやチャットボットを使った対応業務自動化の効果的な運用について、活用事例を交えながら解説していきます。

プログラム

09:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:45 DX推進の鍵は顧客体験(CX)向上と対応業務効率化~ボイスボットとチャットによる顧客対応の自動化事例~

10:45~10:55 質疑応答

主催

モビルス株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

RPAを上半期中に導入して運用に乗せる!検討の進め方 <初めてRPA導入を検討される方向け...

3.7 株式会社デリバリーコンサルティング

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

こんな人におすすめのセミナーです

①RPAを短期に(3ヶ月以内)に導入をしたい

②導入検討の方でトライアルをしてみたいがロボット作成ができるかどうか不安

③自動化対象業務をどう選定すればよいかわからない

④他製品のトライアルを実施したが、スキルに合わず、ロボットを動作できなかった

⑤社内に説明するためにきちんと業務を自動化するサンプルロボットを作成したい

⑥既に会社でRPAは導入しているが、部門独自に運用できそうなRPA製品を探している

RPAの予算取りはしたが、運用にのせるまで時間がかかりそう...

本セミナーは、RPA導入が決まったものの、検討の仕方や導入後のプロセスに困っている方向けの内容です。 RPA製品は巷に溢れており、情報収集や製品比較をはじめると延々と時間がかかってしまいます。 どの観点で、どのくらい比較検討をすれば最適なのか、導入手順や業務選定にはどのくらいリソースがかかるのか、気になる方もお多いのではないでしょうか。

RPA導入で情シス担当の負担も増加...

社内にRPA担当がいない状態で導入をすると、情シス担当者は要件定義、開発、オンボーディングに膨大なリソースを取られることになります。 「ゆくゆくは現場主導で...」と思っていても、当面は社員教育に大きなリソースがかかるでしょう。 部門担当としても、できれば情シスに頼らずにRPAを使いこなしたい一方で、「プログラミング知識が無くてもRPAソフトは使えるのか?」といった不安もあります。

システム担当者の管理負荷を減らし、現場手動でRPAを運用するには?

本セミナーは「検討から3ヶ月以内でRPAを運用にのせるコツ」をテーマに、RPAの基礎知識のおさらい、現場主導型RPAの選び方、検討の観点、導入手順と業務選定のポイント、バックオフィスでの業務自動化事例を解説します。 デリバリーコンサルティングが提供するシンプルなRPAツール「ipaSロボ」の製品デモも行います。 特に非IT部門、現場(部門)のご担当者様は奮ってご参加ください。

プログラム

13:45~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング(マジセミ)

14:05~14:40 RPAを上半期中に導入してを運用に乗せる!検討の進め方(デリバリーコンサルティング)

<アジェンダ>

1.RPAの普及の背景

2.導入事例のご紹介

- 導入検討の進め方

4.RPA導入検討時に直面する3つの課題と解決方法

・ 自動化対象業務の選び方

・ 導入効果の可視化の方法

・社内に専門部隊やサポート体制がない

ipaSロボのご紹介・デモ

初心者の方でも安心!伴走型トライアルのご案内

14:40~14:55 質疑応答

主催

株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

【中堅中小・製造/建設業向け】CADファイルを「社外から共有・編集できない」「最新バージョ...

3.0 東日本電信電話株式会社

本セミナーはWebセミナーです。

ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

製造/建設業におけるCADファイルにまつわる課題

中小企業の製造・建設業において図面ファイルの管理・共有において、下記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

①社外からでも共有ファイルを更新したいができない

顧客先で打ち合わせをするためにノートPCのデスクトップにダウンロードして持ち歩き、 その後に社内に戻ってサーバーに格納する、といった無駄な工数が発生してしまいがちです。

②ファイルのバージョン管理ができていない

ローカルデスクトップとサーバ上で同一名称ファイルが混在し、古いファイルにバージョンが戻ってしまうという経験はありませんか?

③部門間でファイル連携をスムーズに行えない

たとえば営業と制作、事務の間で古い図面やカタログを共有してしまうことで、営業上のトラブルやプロジェクトの進行遅延に繋がります。

オンプレミスのファイルサーバーはもう限界?クラウドサーバー移行の課題

オンプレミスのサーバーに依存していると、上記のようなファイル管理・共有の課題に直面し、生産性を低下させてしまいます。 顧客からの信頼低下や失注にもつながる可能性があるでしょう。 一方で、クラウドサーバーへ移行する際に、 ・セキュリティ面は安心なのか? ・現場の運用が混乱するのではないか? ・数あるファイルサーバーはどのように選べばよいのか? ・ベンダーにどこまで頼ってよいのか?自社に最適な見解が欲しい... といった不安もあるはずです。特に、情シス担当が不在の企業はどうすべきなのでしょうか?

CADに特化したファイルサーバーの選び方、DXのはじめ方を解説します。

本セミナーでは、製造・建設業におけるCADファイルの課題をテーマに、オンプレミスからクラウドのファイルサーバーへの移行のポイント、DXで失敗しないためのポイントを解説いたします。 加えてABKSS社が提供する各種クラウド移行ソリューションの紹介、導入事例紹介などを行います。

プログラム

9:45~10:00 受付

10:00~10:05 オープニング(マジセミ)

10:05~10:10 製造・建設業のDXとクラウド化を取り巻く環境(NTT東日本)

10:10~10:40 CADファイルを「社外から共有・編集できない」「最新バージョンの管理ができない」課題をどう解決するか?

<アジェンダ> ・ABKSS会社紹介 ・製造・建設の現場におけるCADファイルを取り巻く課題 ・オンプレミスからクラウドサーバーへの移行をどうすべきか? ・DXで失敗しないためのポイントとは? ・クラウドおまかせプラン、ファイルサーバー置き換えプランの紹介 ・導入事例

10:40~10:55 質疑応答

主催

東日本電信電話株式会社(プライバシー・ポリシー)

共催

株式会社エービーケーエスエス(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

【大手事業部門向け】セキュリティを担保しながらナレッジポータルをNotionで構築する N...

3.8 ネクストモード株式会社

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

こんな情シス担当、部門責任者の方におすすめのセミナーです

社内のナレッジ共有がうまくいっていない・・・

会社の方針でDXを推進することになったが、何から始めてよいかわからない・・・

セキュリティ強化とユーザー利便性の両方を実現できるコラボレーションツールを探している・・・

スタートアップ中心に世界で2,000万人が利用するNotionとはどんなツール?

Notionとは、ナレッジ蓄積からタスク管理まで、仕事に必要なあらゆるツールをひとつのワークスペースにまとめられるSaaSプロダクトです。 スタートアップから大企業まで全世界で2,000万人以上が利用してます。 2021年10月より日本語版がリリースされ、今後爆発的な普及が期待されています。

社内でのナレッジ蓄積、情報共有の課題

テレワークが広がる今、社員間のちょっとしたコミュニケーションの減少は、社内でのナレッジ蓄積・情報共有にも影を落としています。 以前は会話を通して行われていたナレッジや情報の共有・伝達を、テキストで行わざるを得ない状況も増えています。 対応が追いつかない、うまく仕組みを作りきれていない企業も多いのではないでしょうか。

市場環境の変化が激しくなり、社内で利用するドキュメントの更新頻度も高まりつつあります。 こうした状況の中、企業内ドキュメントの適切な管理・共有は、DXにおける重要なポイントの1つです。

社内ポータルサイトをNotionで構築・運用できるのか?Notionのはじめかたを徹底解説

昨今、エンタープライズにおいてナレッジ蓄積や情報共有を目的とした社内ポータルとして活用することが増えています。 社外とのコラボレーションをする際に使い勝手はいいのか?セキュリティ面は大丈夫なのか? こうした観点でも気になる点は多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、Notionの特徴やメリット、社内ポータルとしての利便性を、NTT東日本での導入事例を交えて解説します。 話題のNotionを今後積極的に利用したいと検討している企業様におすすめのセミナーです。

プログラム

10:45~11:00 受付

11:00~11:05 オープニング(マジセミ )

11:05~11:15 あたらしい働き方をNotionで実現する方法

ネクストモード:代表取締役 里見宗律

11:15~11:35 Notion利用企業事例

NTT東日本:吉川諒 設備企画部ビジネス推進部門クラウドネットワーク推進担当

11:35〜11:50 Notion活用のご案内

ネクストモード:久住陽介 SaaS部 部長

11:50~11:55 質疑応答

主催

ネクストモード株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)

お客様が使い続けている状況で、FAXを廃止できるのか? ~テレワークにも対応できる、ペーパ...

3.3 リコージャパン

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。

テレワークが当然となる時代に

新型コロナウイルスの影響で暫定的にテレワークを開始した企業様も少なくないのではないでしょうか? 昨今では業務の効率化や生産性向上、自社ビルの廃止によるコスト削減を目的とした積極的なテレワークが推進されています。

内閣府の資料によると、2020年の12月に23区内でテレワークを実施した企業は42.8%にもおよびます。 さらに入社を選ぶ条件としてテレワークを選ぶ人も増えており、ニューノーマルとして本格的なテレワーク環境の構築がさらに求められています。

テレワークを導入できない理由は…FAX業務?

テレワークが推進されEDI(電子商取引)の導入が進む一方、未だにFAXでの取引を廃止できないという問題もあります。 CO-NEXT社の2020年の調査によると、約35%の企業がFAX対応の為に一部社員のテレワークが実現できない」と回答しています。

「FAXを受け取る」業務が、本格的なテレワークの導入阻害の一因になっています。 しかしながら、取引先との関係もあり、簡単にはFAX廃止できない場合も少なくありません。

ペーパーレスFAX化によりFAXのオンライン送受信が可能に

FAXの出力をオンラインストレージ上に変更することで、ペーパーレスおよび現場での受け取り作業が不要になります。 「RICOH Desk Navi」は、現在お使いの複合機に導入するだけで、FAXの送受信を簡単にオンライン化できます。

さらに「RICOH Desk Navi」では、業務に関わるデータの一元管理が可能となります。 本セミナーでは、「RICOH Desk Navi」を用いたFAX業務のオンライン化だけではなく、一元管理の利便性についてもご紹介します。

プログラム

14:45~15:00 受付

15:00~15:05 オープニング(マジセミ)

15:05~15:45 お客様が使い続けている状況で、FAXを廃止できるのか?

15:45~15:55 質疑応答

主催

リコージャパン株式会社(プライバシー・ポリシー)

協力

株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)